Mercredi 22 octobre 2025

Spéléo, visite, équipement scientifique

Réseau de Balbonne (https://ffspeleo.fr/balbonne.html), Caunes-Minervois

Participants

ITP / SCM / GPS : Jean-Noël D.

Gruissan Prospection Spéléo : Jean-Marie et Pierre B., Claire .

Spéléo Corbières Minervois : Christophe B., Michel N.

InvitÉ(E)s : Chloé, XX

TPST : sept heures

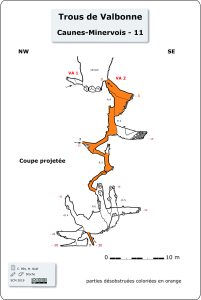

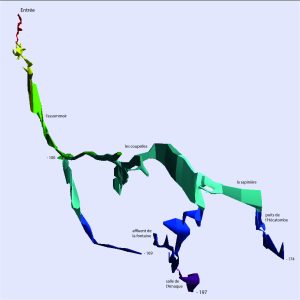

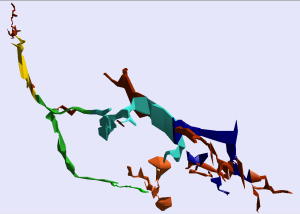

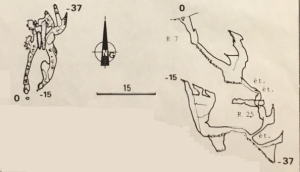

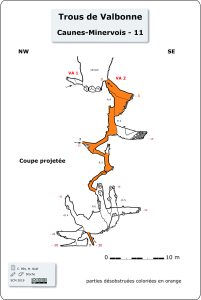

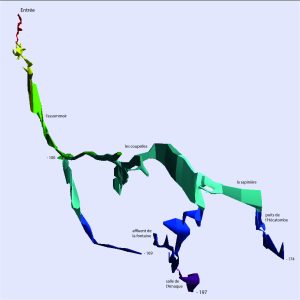

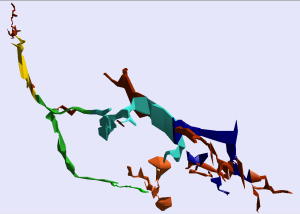

Balbonne, un moins 207, est le joyau des cavités de la Montagne Noire. Entre sa découverte en 2017 et décembre 2021, plus de 50 sorties sont nécessaires pour agrandir les conduits jusqu’à une profondeur de 35 m. Le passage est alors possible et permet la découverte d’une cavité fantastique. Dans l’année 2022, près de 2 km de galeries sont explorés et la profondeur de 207 m atteinte. Les explorations sont toujours en cours.

Le CDS 11 a reçu il y a quelques mois une subvention du Fonds Vert – 67 000 € ! – permettant la protection et la mise en valeur de plusieurs cavités de la Montagne Noire, dont Balbonne. Les visites sont possibles mais en nombre limité, tant en fréquentation qu’en nombre de visiteurs, et encadrées par un membre du club découvreur, le SCM en l’occurrence.

Ce fut ma première sortie spéléo locale le 30 mars 2023, mais c’était une sortie désob’ et on s’était arrêté en haut du premier puits à la côte -30. Les sorties qui devaient suivre avaient été reportées car la cavité avait subi un pillage de concrétions. Depuis il y a double porte blindée, caméra de surveillance avec alarme.

Une « sortie senior… » était envisagée depuis plusieurs mois mais ces seniors retraités étant souvent débordés… elle était sans cesse reportée et tenait plutôt de l’Arlésienne. Profitant du projet d’installation de stations météo par Christophe j’ai sauté sur l’occasion pour lui proposer de l’accompagner, ce qui a fait le bonheur de Jean-Marie qui attendait ce moment depuis si longtemps (n’étant pas au SCM mais au GPS, il ne faisait pas partie des visiteurs prioritaires…). Il sera accompagné de Claire, sa compagne et membre de la CoMed et de leur fils Pierre.

Regroupement au parking du hameau de Castanviels, équipement et direction l’entrée qui se trouve à quelques centaines de mètres par un agréable sentier forestier longeant le ruisseau de Balbonne. La première équipe composée de Michel du SCM et de ses deux invitées partira devant. Notre palanquée se composera de Stoche que je suivrai, puis Pierre, Claire et Jean-Marie qui assurera les arrières.

Je ne me souvenais pas que la trémie d’entrée était aussi craignos, certes bien sécurisée mais parfois plus de pieds-droits que de cailloux qui pendouillent un peu partout attendant le moment propice pour se détacher. Succession de ressauts pas bien larges, bien équipés en barreaux, nous voilà rapidement à -35 dans la première salle du réseau, enfin un élargissement…

Voilà le premier puits d’une quinzaine de mètres.  Puits en faille, qui a eu le bon goût – bien que pas très large – de laisser le passage sans avoir besoin d’être agrandie. Une dèv’, un fractio, un peu de plein pot et c’est le bas sur des blocs. Encore de la faille verticale sous un monceau de blocs retenus par des chaines… Poursuite en bas de faille en MC, vraiment pas large, je commence à m’inquiéter pour la remontée… il y a quand même de bonnes prises pour les pieds. Une dernière étroiture (passage bas en bombé). Et nous arrivons à -100 sur ce qui ressemble à une galerie.

Puits en faille, qui a eu le bon goût – bien que pas très large – de laisser le passage sans avoir besoin d’être agrandie. Une dèv’, un fractio, un peu de plein pot et c’est le bas sur des blocs. Encore de la faille verticale sous un monceau de blocs retenus par des chaines… Poursuite en bas de faille en MC, vraiment pas large, je commence à m’inquiéter pour la remontée… il y a quand même de bonnes prises pour les pieds. Une dernière étroiture (passage bas en bombé). Et nous arrivons à -100 sur ce qui ressemble à une galerie.

Ce sera le premier endroit où Stoche a prévu de mettre en place une station météo. Assemblage de tubes PVC  supportant un enregistreur des paramètres suivants : température, CO2, hygrométrie et pression atmosphérique, et ce toutes les heures. Autonomie de plusieurs mois de batterie, les valeurs seront relevées lors des prochaines visites.

supportant un enregistreur des paramètres suivants : température, CO2, hygrométrie et pression atmosphérique, et ce toutes les heures. Autonomie de plusieurs mois de batterie, les valeurs seront relevées lors des prochaines visites.

Surprenant, on est à -100 et apparemment sans connexion proche avec la surface et il y a des griffures de loir sur la paroi… Cela ressemble fort aux griffures de Be Good.

Une vingtaine de minutes plus tard nous repartons, cela a permis de recharger nos batteries personnelles.

Sur la droite, un puits d’une soixantaine de mètres permet d’accéder au réseau inférieur qui descend à -207 et où les travaux de désob’ se poursuivent.

Nous continuerons tout droit où derrière un point bas la galerie s’élargitet offre un beau panneau d’aragonite. Pas mal, mais ce n’est que le début. La galerie se poursuit, terreuse. Plafond de schistouille marron, parois en plaquettes de solidité douteuse. Puis un passage à 90° en vire qualifiée de « péteuse »par Jean-Marie, c’est en effet un peu chaud, gros vide de 10-15 m sous les fesses il faut avoir confiance en la corde et dans les amarrages. Bravo aux équipeurs en première !

Un dernier ressaut et une nouvelle galerie beaucoup plus grande – au moins 30×20 m – mais toujours terreuse. Surprenant car on est en plein dans les schistes et certains endroits sont déjà tapissés d’aragonites. La suite descend en plan incliné, parfois toboggan, sur une centaine de mètres pour se terminer dans des petites salles boueuses, avec des traces de mise en charge. Rien de vraiment transcendant… Mais… on approche du Trésor de Balbonne : les deux galerie supérieures remplies d’aragonites : la Sapinière et la Galerie Olala.

Lors des explos l’accès s’est fait en escalade puis à la corde mais en vue des futures visites encadrées et des  explos scientifiques programmées, des échelles en inox ont été installées. Ce ne fut d’ailleurs pas une mince affaire de les amener jusqu’ici en pièces détachées – quand on se souvient de la trémie d’entrée ! Point bas de la visite, environ -130 m.

explos scientifiques programmées, des échelles en inox ont été installées. Ce ne fut d’ailleurs pas une mince affaire de les amener jusqu’ici en pièces détachées – quand on se souvient de la trémie d’entrée ! Point bas de la visite, environ -130 m.

Mais avant de grimper ces deux tirées de 2×10 m, il faut se désaper, enlever les combis et conserver ceinture ou baudard et longes. Mesure de protection vis-à-vis des trésors blancs qui nous attendent. La place n’est pas bien grande, une plate-forme en dalles de 2-3 m2, surtout qu’on croise la première équipe qui en revient.

Nous voilà dans ces galeries supérieures. La Sapinière en  premier puis la Galerie Olala qui lui fait face. Parois et plafond de calcaires noirs, gris et schistes mêlés. Et ce concrétionnement ! ! Les sapinières, certes, infotographiables sans éclairage adéquat. Mais aussi tout le reste. Cristaux d’une incroyable finesse, baguettes ocres avec à leurs extrémités des explosions d’aragonite transparente, lustres… La progression est prudente, sentier marqué par la rubalise, pas question de s’étaler. Les yeux plein d’étoiles scintillantes il faut songer au retour. Difficile, on y resterait des heures.

premier puis la Galerie Olala qui lui fait face. Parois et plafond de calcaires noirs, gris et schistes mêlés. Et ce concrétionnement ! ! Les sapinières, certes, infotographiables sans éclairage adéquat. Mais aussi tout le reste. Cristaux d’une incroyable finesse, baguettes ocres avec à leurs extrémités des explosions d’aragonite transparente, lustres… La progression est prudente, sentier marqué par la rubalise, pas question de s’étaler. Les yeux plein d’étoiles scintillantes il faut songer au retour. Difficile, on y resterait des heures.

Stoche installera sa seconde station au fond de Olala et on redescend. Le repas est pris en haut du plan incliné. Remontée tranquille, Jean-Marie prendra la tête de la palanquée, suivie de Claire que je ne lâcherai pas d’un pouce pour bénéficier de leurs conseils.

Vire et faille se passeront finalement sans difficultés mais les derniers trente mètres de la trémie d’entrée seront assez cassants. Certes les ressauts sont équipés de barreaux mais avec la fatigue, jambes et bras ont perdu un peu de force. La sortie au soleil sera bien agréable. Au total une heure de descente et deux heures de remontée.

Comme d’hab’, une fois sorti, on se dit qu’on  ne ferait pas ça tous les dimanches, mais quand on revoit les photos on a envie d’y retourner… Il est certain que, connaissant la configuration des lieux et la meilleure façon de passer les quelques difficultés il y aura moins d’appréhension. Quelques crampes le soir et la journée qui a suivi a été vraiment très tranquille !

ne ferait pas ça tous les dimanches, mais quand on revoit les photos on a envie d’y retourner… Il est certain que, connaissant la configuration des lieux et la meilleure façon de passer les quelques difficultés il y aura moins d’appréhension. Quelques crampes le soir et la journée qui a suivi a été vraiment très tranquille !

« Quand on plus de 60 ans et qu’on se réveille le matin dans avoir mal quelque part, c’est qu’on est mort ! »

Bernard Blier

Encore bravo aux désobeurs pour leur opiniâtreté ! ! Leurs compte rendus de sorties sont sur le site du SCM, onglet Balbonne (https ://exploscm.canalblog.com/main-tag/balbonne).

JND

La progression dans le bartas est toujours une épreuve, pas de dénivelé cette fois mais un enchevêtrement d’arbustes et de branchages. Heureusement pas de ronces ni de salsepareille. Les

La progression dans le bartas est toujours une épreuve, pas de dénivelé cette fois mais un enchevêtrement d’arbustes et de branchages. Heureusement pas de ronces ni de salsepareille. Les

chiens sont plus à l’aise que nous car au raz du sol c’est plus dégagé surtout pour Patie, la Jack Russel.

chiens sont plus à l’aise que nous car au raz du sol c’est plus dégagé surtout pour Patie, la Jack Russel.